-

鼠径ヘルニア(下)山形済生病院から 記事を読む 2025.06.25

鼠径ヘルニア(下)山形済生病院から 記事を読む 2025.06.25 -

背部錯感覚症どうしました?内科 記事を読む 2025.06.25

背部錯感覚症どうしました?内科 記事を読む 2025.06.25 -

前立腺がんの診断泌尿器講座 記事を読む 2025.06.25

前立腺がんの診断泌尿器講座 記事を読む 2025.06.25

-

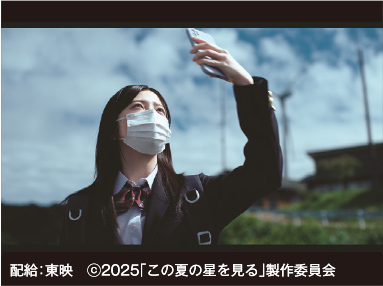

〈荒井幸博のシネマつれづれ〉この夏の星を見る荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.06.26

〈荒井幸博のシネマつれづれ〉この夏の星を見る荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.06.26 -

《鰻の成瀬》安さとうまさで全国を席巻中せっかく行くならこんな店 記事を読む 2025.06.12

《鰻の成瀬》安さとうまさで全国を席巻中せっかく行くならこんな店 記事を読む 2025.06.12 -

〈荒井幸博のシネマつれづれ〉ルノワール 6月20日(金)全国公開荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.06.11

〈荒井幸博のシネマつれづれ〉ルノワール 6月20日(金)全国公開荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.06.11

-

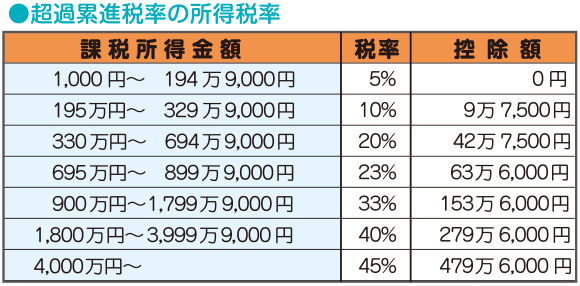

税金の基礎知識/(13)所得税と住民税、異なる税率税金の基礎知識 記事を読む 2025.06.26

税金の基礎知識/(13)所得税と住民税、異なる税率税金の基礎知識 記事を読む 2025.06.26 -

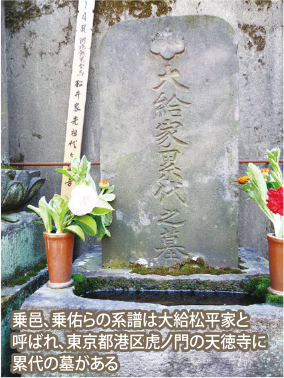

それからの山形藩/第17回 左遷人事で松平氏が入部それからの山形藩 記事を読む 2025.06.25

それからの山形藩/第17回 左遷人事で松平氏が入部それからの山形藩 記事を読む 2025.06.25 -

《セピア色の風景帖》第190回 もと紀(山形市)セピア色の風景帖 記事を読む 2025.06.11

《セピア色の風景帖》第190回 もと紀(山形市)セピア色の風景帖 記事を読む 2025.06.11

BOOKSセールスランキング

協力:戸田書店 山形店

- 一般書籍

- コミック

- 文庫

独断と偏見

集英社

高宮麻綾の引継書

文藝春秋

パズルと天気

PHP研究所

カフネ

講談社

クロエとオオエ

講談社

ブルーロック 34

講談社

転生したらスライムだった件 29

講談社

鬼の花嫁 7

スターツ出版

魔入りました!入間くん 43

秋田書店

舞妓さんちのまかないさん 30

小学館

薬屋のひとりごと 16

主婦の友社

青瓜不動 三島屋変調百物語九之続

KADOKAWA

関ケ原仁義 中

双葉社

国宝(上 青春篇、下 花道篇)

朝日新聞出版

営繕かるかや怪異譚 3

KADOKAWA

2025年06月26日 現在

やまコミについて