お知らせ

-

ワークマン女子 県内初出店地域ニュース 記事を読む

ワークマン女子 県内初出店地域ニュース 記事を読む -

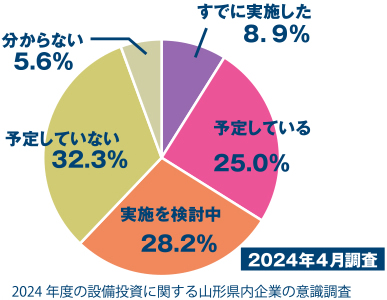

県内企業の設備投資計画 4年ぶり減少/帝国データ調べ地域ニュース 記事を読む

県内企業の設備投資計画 4年ぶり減少/帝国データ調べ地域ニュース 記事を読む -

コインランドリー「るんるん」山形市北町に新店地域ニュース 記事を読む

コインランドリー「るんるん」山形市北町に新店地域ニュース 記事を読む -

総務省家計調査に要望 そばとうどん 分けて 山形市など地域ニュース 記事を読む

総務省家計調査に要望 そばとうどん 分けて 山形市など地域ニュース 記事を読む -

吉田屋旅館が自己破産申請地域ニュース 記事を読む

吉田屋旅館が自己破産申請地域ニュース 記事を読む -

食品スーパーのサンエー(山辺町)ベル河北店を閉鎖へ号外速報地域ニュース 記事を読む

食品スーパーのサンエー(山辺町)ベル河北店を閉鎖へ号外速報地域ニュース 記事を読む -

野川食肉(天童市)12日 北町(山形市)に「山形北店」地域ニュース 記事を読む

野川食肉(天童市)12日 北町(山形市)に「山形北店」地域ニュース 記事を読む -

Pickup まち情報/グルメ・イベント地域ニュース 記事を読む

Pickup まち情報/グルメ・イベント地域ニュース 記事を読む -

花王酒田工場 紙おむつ生産を6月末で終了号外速報地域ニュース 記事を読む

花王酒田工場 紙おむつ生産を6月末で終了号外速報地域ニュース 記事を読む -

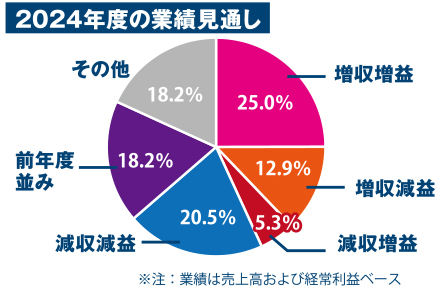

増収増益見込み、10年で最高に/県内企業 帝国データ調べ地域ニュース 記事を読む

増収増益見込み、10年で最高に/県内企業 帝国データ調べ地域ニュース 記事を読む -

山寺芭蕉記念館 8月29日まで「妖怪」/ゾクゾク感を味わって地域ニュース 記事を読む

山寺芭蕉記念館 8月29日まで「妖怪」/ゾクゾク感を味わって地域ニュース 記事を読む -

不二家 山形工場(山形市小立)閉鎖号外速報地域ニュース 記事を読む

不二家 山形工場(山形市小立)閉鎖号外速報地域ニュース 記事を読む -

石黒製麺(南陽市)事業停止 自己破産申請へ/競争激化など響く地域ニュース 記事を読む

石黒製麺(南陽市)事業停止 自己破産申請へ/競争激化など響く地域ニュース 記事を読む -

5月の県内倒産 負債額、前月比35億円増/東京商工リサーチ調べ地域ニュース 記事を読む

5月の県内倒産 負債額、前月比35億円増/東京商工リサーチ調べ地域ニュース 記事を読む -

Pickup まち情報/大好評「てっぽう町青空市場」地域ニュース 記事を読む

Pickup まち情報/大好評「てっぽう町青空市場」地域ニュース 記事を読む -

県内サクランボ事情地域ニュース 記事を読む

県内サクランボ事情地域ニュース 記事を読む -

注目の身近な健康法 温泉入浴術地域ニュース 記事を読む

注目の身近な健康法 温泉入浴術地域ニュース 記事を読む -

新庄市の奥羽金沢温泉 8月から再開へ地域ニュース 記事を読む

新庄市の奥羽金沢温泉 8月から再開へ地域ニュース 記事を読む -

良品計画(東京) 新庄市で「無印」出店へ地域ニュース 記事を読む

良品計画(東京) 新庄市で「無印」出店へ地域ニュース 記事を読む -

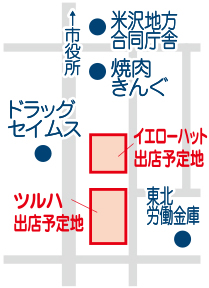

ツルハ 11月 米沢市金池に出店/イエローハットを併設地域ニュース 記事を読む

ツルハ 11月 米沢市金池に出店/イエローハットを併設地域ニュース 記事を読む -

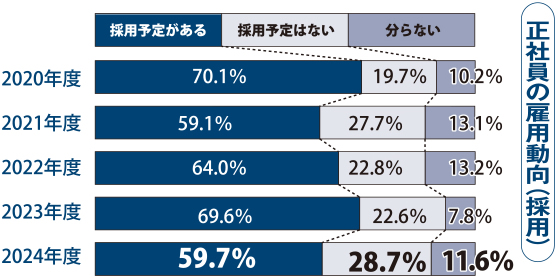

正社員の採用予定 3年ぶり低下地域ニュース 記事を読む

正社員の採用予定 3年ぶり低下地域ニュース 記事を読む -

アイジー工業の菅野氏 黄綬褒章を受章地域ニュース 記事を読む

アイジー工業の菅野氏 黄綬褒章を受章地域ニュース 記事を読む -

債権の一部取り立て不能の恐れ/きらやか銀 2社の破綻で地域ニュース 記事を読む

債権の一部取り立て不能の恐れ/きらやか銀 2社の破綻で地域ニュース 記事を読む -

郷野目ストア(新庄市)自己破産申請号外速報地域ニュース 記事を読む

郷野目ストア(新庄市)自己破産申請号外速報地域ニュース 記事を読む -

鎌田工務店(山形市)、自己破産申請へ号外速報地域ニュース 記事を読む

鎌田工務店(山形市)、自己破産申請へ号外速報地域ニュース 記事を読む -

あづま荘(天童温泉)のネコ女将 まいちゃんが引退へ地域ニュース 記事を読む

あづま荘(天童温泉)のネコ女将 まいちゃんが引退へ地域ニュース 記事を読む -

葉山温泉(上山市)の「旅館三恵」 3月末で事業停止地域ニュース 記事を読む

葉山温泉(上山市)の「旅館三恵」 3月末で事業停止地域ニュース 記事を読む -

蔵王温泉(山形市)に14角形、高さ27㍍の施設?号外速報地域ニュース 記事を読む

蔵王温泉(山形市)に14角形、高さ27㍍の施設?号外速報地域ニュース 記事を読む -

「びっくり市」の野川食肉(天童市)/山形清分(山形市)を子会社化号外速報地域ニュース 記事を読む

「びっくり市」の野川食肉(天童市)/山形清分(山形市)を子会社化号外速報地域ニュース 記事を読む -

ZAOセンタープラザ解体へ/星野リゾート「答えられない」地域ニュース 記事を読む

ZAOセンタープラザ解体へ/星野リゾート「答えられない」地域ニュース 記事を読む -

鰻の成瀬 山形市芳野に県内2号店地域ニュース 記事を読む

鰻の成瀬 山形市芳野に県内2号店地域ニュース 記事を読む -

ヨークベニマル、ダイユーエイト/寒河江に大規模商業施設を計画号外速報地域ニュース 記事を読む

ヨークベニマル、ダイユーエイト/寒河江に大規模商業施設を計画号外速報地域ニュース 記事を読む -

天童温泉の舞鶴荘/NSグループ(東京)が取得へ号外速報地域ニュース 記事を読む

天童温泉の舞鶴荘/NSグループ(東京)が取得へ号外速報地域ニュース 記事を読む

-

夏はやっぱりカレー特集せっかく行くならこんな店 記事を読む 2024.07.25

夏はやっぱりカレー特集せっかく行くならこんな店 記事を読む 2024.07.25 -

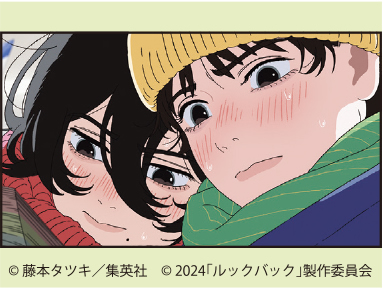

〈荒井幸博のシネマつれづれ〉ルックバック荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2024.07.25

〈荒井幸博のシネマつれづれ〉ルックバック荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2024.07.25 -

〈荒井幸博のシネマつれづれ〉フェラーリ荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2024.07.11

〈荒井幸博のシネマつれづれ〉フェラーリ荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2024.07.11

-

「判官びいき」の系譜/最上 義光:第27回悲運の提督/「判官びいき」の系譜 記事を読む 2024.07.24

「判官びいき」の系譜/最上 義光:第27回悲運の提督/「判官びいき」の系譜 記事を読む 2024.07.24 -

《セピア色の風景帖》第181回 光禅寺太鼓橋(山形市)セピア色の風景帖 記事を読む 2024.07.24

《セピア色の風景帖》第181回 光禅寺太鼓橋(山形市)セピア色の風景帖 記事を読む 2024.07.24 -

税金の基礎知識/(02)ふるさと納税税金の基礎知識 記事を読む 2024.07.24

税金の基礎知識/(02)ふるさと納税税金の基礎知識 記事を読む 2024.07.24

記事閲覧ランキング

- 24時間

- 週間

BOOKSセールスランキング

協力:戸田書店 山形店

- 一般書籍

- コミック

- 文庫

中1、一人暮らし、意外とバレない

ワニブックス

ツミデミック

光文社

小学生でもわかる世界史

朝日新聞出版

新 心霊探偵八雲 赤眼の呪縛

講談社

明智恭介の奔走

東京創元社

呪術廻戦 27

集英社

ONE PIECE 109

集英社

わたしの幸せな結婚 5

スクウェア・エニックス

【推しの子】15

集英社

ゆびさきと恋々 11

講談社

百年の孤独

新潮社

未必のマクベス

早川書房

助太刀稼業 1

文藝春秋

アルジャーノンに花束を

早川書房

くらのかみ

講談社

2024年07月25日 現在

CDレンタルランキング

協力:TSUTAYA山形北町店

- Single

- Album

夢幻/永久-トコシエ-

MY FIRST STORY ✕ HYDE

GONG/ここに帰ってきて

SixTONES

二度寝/Bling-Bang-Bang-Born

Creepy Nuts

hanataba

milet

会いに行くのに

あいみょん

SCIENCE FICTION

宇多田ヒカル

THE BOOK 3

YOASOBI

ANTENNA

Mrs. GREEN APPLE

5

Mrs. GREEN APPLE

+Alpha

なにわ男子

2024年07月25日 現在

DVDレンタルランキング

協力:TSUTAYA山形北町店

- 邦画

- 洋画

君たちはどう生きるか

あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。

THE FIRST SLAM DUNK

鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎

翔んで埼玉 琵琶湖より愛をこめて

デューン 砂の惑星PART2

エクスペンダブルズ ニューブラッド

アクアマン/失われた王国

探偵マーロウ

シャクラ

2024年07月25日 現在

やまコミについて