セピア色の風景帖

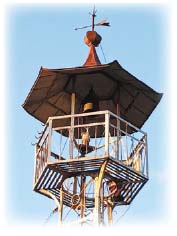

《セピア色の風景帖》第195回 火の見櫓

木造建築が多い日本では、火事といえば最も頻発する災害で、ひとたび出火すれば火元だけでなく周辺にも延焼が及ぶ例が少なくない。その対策として江戸期から整備されていったのが火の見櫓である。

この祭りは1971年、それまで上山農業高の実習田で行われていた学園祭のかかしコンクールを引き継いだもので、世相を反映した独特のかかしが数多く展示され、全国から大勢の観光客を集めた。

その役割は火事の早期発見と周辺住民への周知で、十数メートルの櫓の上に半鐘を備えていた。火事の際には消防団が上って火の様子を見極め、あらかじめ決められたサインで半鐘を叩く。

半鐘は金属製だが、櫓は木、コンクリート、鉄と様々な素材が使われていたようである。現在まで残っている櫓の大半は鉄骨組みだろうか。

時が経ち、櫓の高さを超える建築物が増えて見通しがきかなくなったことに加え、防災無線や119番通報が普及したことで、火の見櫓の多くが本来の役目を終えた。

新規に建造される例はなく、老朽化に伴い年々その数を減らしつつあるが、県内にはまだ比較的多く残存している。意識して見渡せば、そこかしこに様々なデザインが施された特徴ある櫓が点在していて興味深い。

半鐘打ちのサイン表が掲示されているところもあるが、現在ではほぼ例外なく事故と半鐘盗難を避けるため上にのぼることはできなくなっているようだ。(F)