相続の基礎知識/(74)著作権の相続

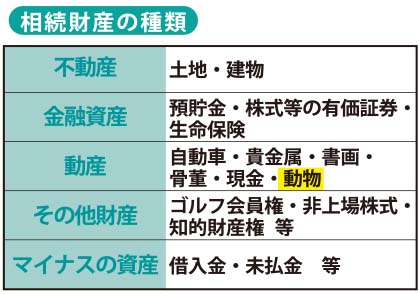

相続税の対象となるものは〝財産性〟があるものです。財産と言えば「貴金属」や「骨董品」などが頭に浮かびますが、今回は特殊なものとして、著作物に係わる「著作権」についてお話ししましょう。

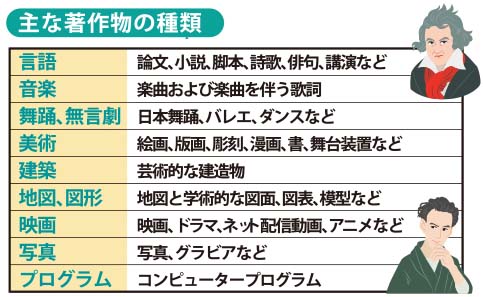

上の表が著作権法で定められた主な著作物です。日頃楽しんでいる音楽や映画を考えればわかるように、著作者が残した著作物は、その人の「財産」であり「人格」の表現でもあります。

そのため、著作権の相続においては、この2つを守る権利に分けて考えます。

著作物に係わる2つの権利

まず1つめの「財産」を守る権利が「著作権(著作財産権)」で、これは明らかに相続対象。

著作権の相続税評価額の計算式は、「年平均印税収入の額 × 0.5 × 評価倍率」です。

具体的には、被相続人の死亡以前の3年間の印税収入の平均額などを基準に算出され、他の相続財産と合算して相続税が計算されます。

そして「人格(著作者の意図や名誉)」を守るための権利が「著作者人格権」。これは「一身専属権」とされ、他人に譲渡したり相続させたりすることはできないとされ、相続の対象にはなりません。

よって、著作者が亡くなるとこの権利自体は消滅しますが、著作権法では著作者の死後も、人格権の侵害となるような行為を禁止し、一定期間保護する決まりです。

相続は道義的責任も

財産としての著作権は相続できても、作品に対する「思い入れ」は引き継げない、というのが著作権相続の大きな特徴。著作権を相続した者は、財産権を行使し、印税収入を得ると同時に、故人の名誉と作品の尊厳を守るという道義的な責任も負うことになります。

円満な相続のためには、生前の遺言や、相続人間の十分な話し合いが重要となるでしょう。

鈴木僚税理士事務所 税理士

鈴木 僚(すずき りょう)

1988年(昭和63年)山形市生まれ。2018年に税理士資格取得。趣味はドライブ。