性行為と長寿

今回は、性行為と長寿との関係を考察します。

青島大の調査では

中国・青島大の研究チームが2025年、20~59歳の男女約1万7000人を対象に性行為の頻度と心血管疾患・死亡率との関連性を調べたところ、性行為が年12回未満の群が心血管疾患・死亡リスクが最も高く、年52~103回(週1~2回)の群の同リスクが最低でした。前者の群に比べ後者の群の心血管疾患リスクが約60%、死亡リスクは約65%、それぞれ低下していました。

ただ、後者の群を上回る頻度(ひんど)の群ではリスクは高くなり、性行為の頻度が低すぎても高すぎても健康に悪影響を及ぼすことも分かりました。

性行為の重要性

性行為の頻度が少ない人は、勃起(ぼっき)不全(ED)に苦しむ可能性があります。EDと心血管疾患はいずれも血管内皮障害で、一酸化窒素の産生が減少することで血管拡張が妨げられます。EDは心疾患の初期症状とも考えられ、狭心症などは67%でEDが先行して発症しています。

また、性行為は男性ホルモンの分泌を促進します。男性ホルモンには血管拡張作用、総コレステロール低下作用があり、心血管を保護してくれます。

さらに性行為自体が有酸素運動で、健康に寄与すると考えられます。

「過度」は逆効果

一方、過度の性行為は慢性的な交感神経の過剰興奮を引き起こします。心血管系への負担が増加し、心血管疾患や死亡のリスクを高める可能性があります。

日本人はなぜ長寿?

ただ、避妊具メーカーのデュレックス社が07年に実施した調査では、日本人男性の性行為回数は世界最下位でした。その日本が世界最高基準の長寿を誇るというのも不思議な話です。

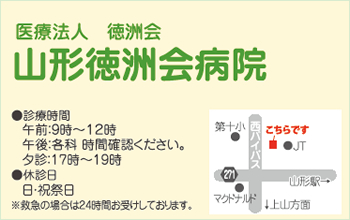

山形徳洲会病院院長

笹川 五十次(ささがわ いそじ)

1982年 富山医科薬科大学(現富山大学)医学部卒業、86年同大学大学院修了後、ハワイ州立大学医学部を経て、04年に山形徳洲会病院副院長、08年から現職。日本泌尿器科学会認定泌尿器科専門医、日本透析医学会認定透析専門医。