コツを知ったら毎日楽しい 家事ラク講座《34》防災用品の収納

9月1日は災害の日。台風や地震、豪雨などの自然災害から身を守るため、水や食料、生活用品(以下、防災用品)を備蓄しているという人も多いようです。

一方で、色んな情報に不安をかき立てられ、あれもこれもと買い揃えてはみたものの、本来の生活空間が狭まったり、災害時にすぐに取り出せなかったりでは本末転倒。

そこで今号では、各種防災用品の収納のポイントをご紹介します。

◆ ◆

まず、防災用品については、用途別に次の2種類に分けて考えるようにしましょう。

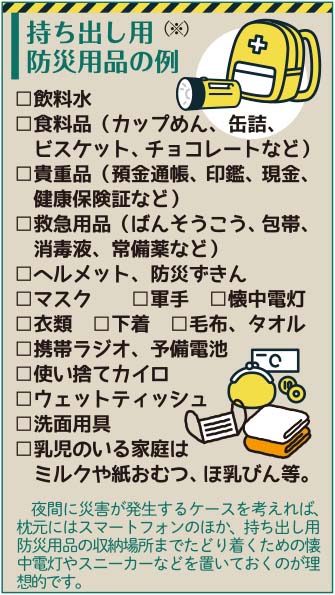

持ち出し用 防災用品

災害時、とっさに避難所などに向かう時に持ち出す防災用品で、主に左表のようなものです。

これらをなるべくコンパクトにまとめ、小走り程度で避難するためにはリュックがお勧め。

収納場所は、持ち出しやすい場所、また災害時に外出していて、帰ってきてからも持ち出しやすい場所。つまり、一般的には玄関や出入りしやすい大きな窓の近くに納めておきましょう。

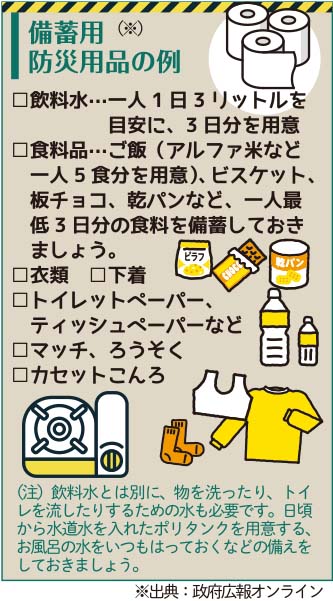

備蓄用 防災用品

災害発生後、電気やガス、水道などが止まったり、食料が手に入らなかったりする非常時に、しばらく生活するための防災用品。主に右表のようなものです。

段ボールや通常の収納棚で備蓄すればOKですが、家の構造や川や海に近いなどの地域性によっては、耐荷性や防水性が高いスーツケースやコンテナボックスに入れておくと良いでしょう。

収納場所は次のNGポイントを踏まえながら、リビングやキッチン、パントリー、クローゼットなどのほか、ベランダや車の中も含めて選定し、家族全員で把握しておきましょう。

1か所だけに収納しない

家具が倒れたり扉がゆがんだりして、家の中を自由に行き来ができなくなることも想定し、収納場所は数か所に分散を。

万が一、家の中に閉じ込められたとしても、備蓄品に手が届く可能性も高くなります。

高い場所、奥の方に収納しない

本来、収納の法則としては「使用頻度の低いものは上の方、奥の方」が基本ですが、防災用品は例外。誰でも素早く取り出せる低い場所で、なるべく手前に収納を。

◆ ◆

ところで、政府広報オンラインなどによれば、備蓄の目安は最低でも1人につき3日分、できれば1週間分の食品が必要とされ、大家族ともなるとかなりの収納スペースが必要です。

そのため、日ごろから家の中を整理して収納スペースを確保することも大切ですが、収納スペースを超えた過剰な備蓄というのも考えものです。

災害時は″快適に過ごす〟よりも″生き延びる〟ことが大切。この機会に地域のハザードマップを見直したり、災害時を自分なりにシミュレーションしたりして、本当に必要な防災用品を見極めておくことが肝心です。

食料品や日用品については、あえて防災用品として買い足すのではなく、普段使っているものを多めに買い置きし、使った分だけ買い足していく備蓄方法「ローリングストック」がお勧めです。