-

片頭痛(上)Let's know 脳! 記事を読む 2025.05.07

片頭痛(上)Let's know 脳! 記事を読む 2025.05.07 -

ピロリ菌検査内科あれこれ 記事を読む 2025.05.07

ピロリ菌検査内科あれこれ 記事を読む 2025.05.07 -

更年期(5)真理子先生の女性のミカタ 記事を読む 2025.05.07

更年期(5)真理子先生の女性のミカタ 記事を読む 2025.05.07

-

〈荒井幸博のシネマつれづれ〉サブスタンス 5月16日(金)全国公開荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.05.08

〈荒井幸博のシネマつれづれ〉サブスタンス 5月16日(金)全国公開荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.05.08 -

〈荒井幸博のシネマつれづれ〉花まんま 4月25日(金) 全国公開荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.04.23

〈荒井幸博のシネマつれづれ〉花まんま 4月25日(金) 全国公開荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.04.23 -

〈荒井幸博のシネマつれづれ〉大好き~奈緒ちゃんとお母さんの50年~荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.04.10

〈荒井幸博のシネマつれづれ〉大好き~奈緒ちゃんとお母さんの50年~荒井幸博のシネマつれづれ 記事を読む 2025.04.10

-

コツを知ったら毎日楽しい 家事ラク講座《33》お料理編 春野菜でヘルシーレシピ家事ラク講座 記事を読む 2025.05.08

コツを知ったら毎日楽しい 家事ラク講座《33》お料理編 春野菜でヘルシーレシピ家事ラク講座 記事を読む 2025.05.08 -

相続の基礎知識/(69)iDeCoについて相続の基礎知識 記事を読む 2025.05.08

相続の基礎知識/(69)iDeCoについて相続の基礎知識 記事を読む 2025.05.08 -

それからの山形藩/第14回 堀田氏が大坂城代、老中もそれからの山形藩 記事を読む 2025.05.08

それからの山形藩/第14回 堀田氏が大坂城代、老中もそれからの山形藩 記事を読む 2025.05.08

BOOKSセールスランキング

協力:戸田書店 山形店

- 一般書籍

- コミック

- 文庫

カフネ

講談社

歴史のダイヤグラム<3号車>

朝日新聞出版

高宮麻綾の引継書

文藝春秋

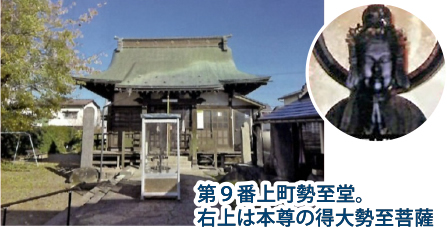

田んぼのまん中のポツンと神社

飛鳥新社

知りたいこと図鑑

KADOKAWA

アオアシ 39

小学館

ハニーレモンソーダ 28

集英社

アオのハコ 20

集英社

ドカ食いダイスキ!もちづきさん 2

白泉社

薬屋のひとりごと 15

スクウェア・エニックス

マスカレード・ゲーム

集英社

ほどなく、お別れです

小学館

#真相をお話しします

新潮社

棘の家

KADOKAWA

チンギス紀 七 虎落

集英社

2025年05月08日 現在

やまコミについて